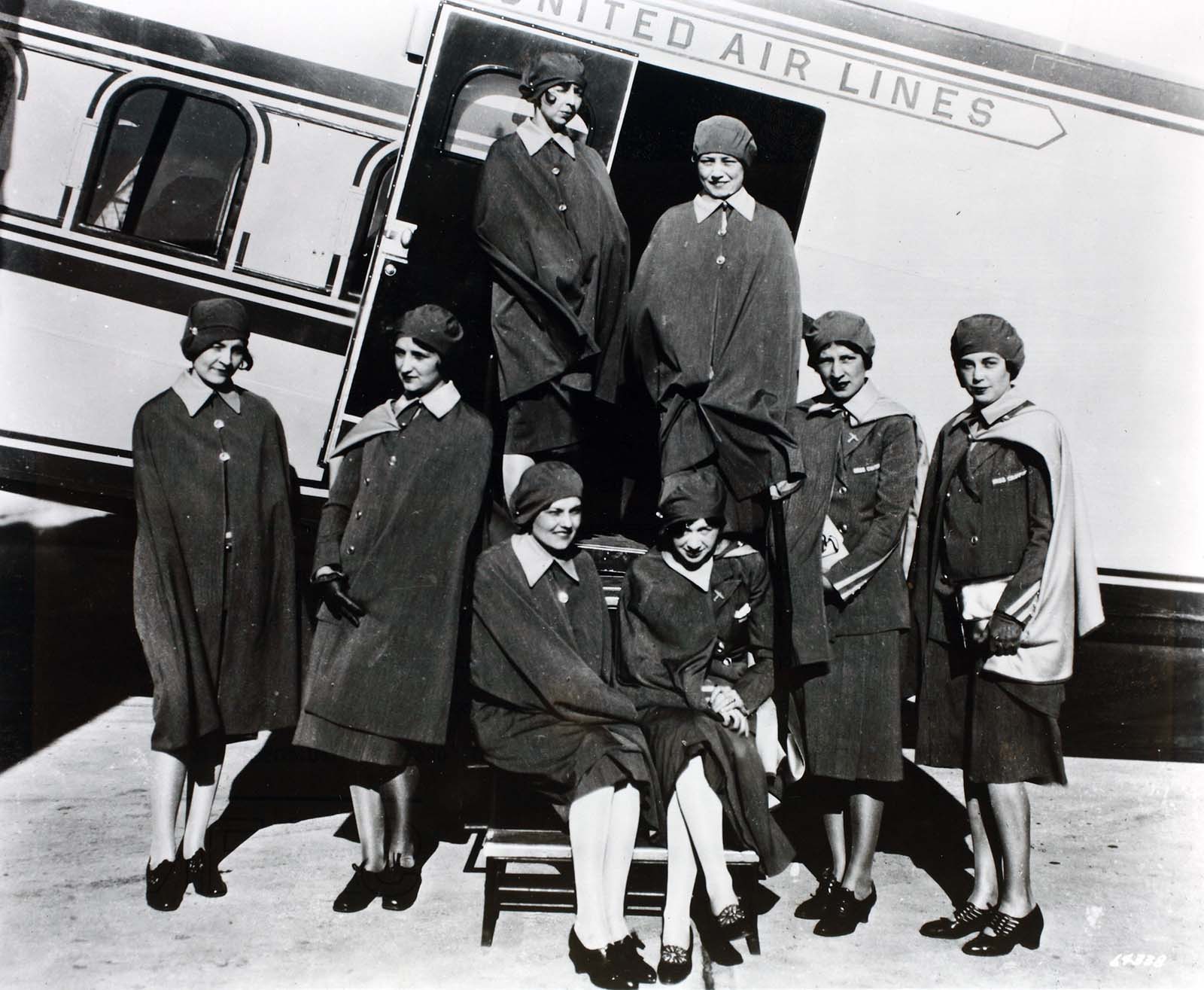

Le métier d'hôtesse de l'air a pris forme de manière permanente dans les années 1930 en tant que « travail de femme », c'est-à-dire un travail non seulement effectué à prédominance par des femmes, mais également défini comme incarnant les idéaux de féminité des Blancs de la classe moyenne.

Alors que l’industrie naissante de l’aviation commerciale cherchait à attirer les voyageurs aisés dans les airs, les directeurs de compagnies aériennes et les hôtesses de l’air ont défini ensemble le nouveau domaine du service aux passagers en vol autour de l’idéal social de « l’hôtesse ».

Le devoir principal d'une hôtesse de l'air était de mobiliser ses instincts nourriciers et ses compétences domestiques pour servir les passagers, tout comme les femmes blanches de la classe moyenne étaient censées traiter les invités dans leur propre maison.

L'idée cristallisée de l'hôtesse de l'air des premières compagnies aériennes exigeait cependant que l'hôtesse soit aussi désirable qu'elle était nourrissante. Dès le début, le travail d’hôtesse de l’air était réservé aux femmes blanches, jeunes, célibataires, minces et attirantes.

Un article du New York Times de 1936 décrivait les exigences : Les filles admissibles au poste d'hôtesse doivent être petites ; poids de 100 à 118 livres; hauteur 5 pieds à 5 pieds 4 pouces; âgés de 20 à 26 ans. Ajoutez à cela l'examen physique rigoureux que chacun doit subir quatre fois par an, et vous êtes assuré de l'épanouissement qui accompagne une parfaite santé.

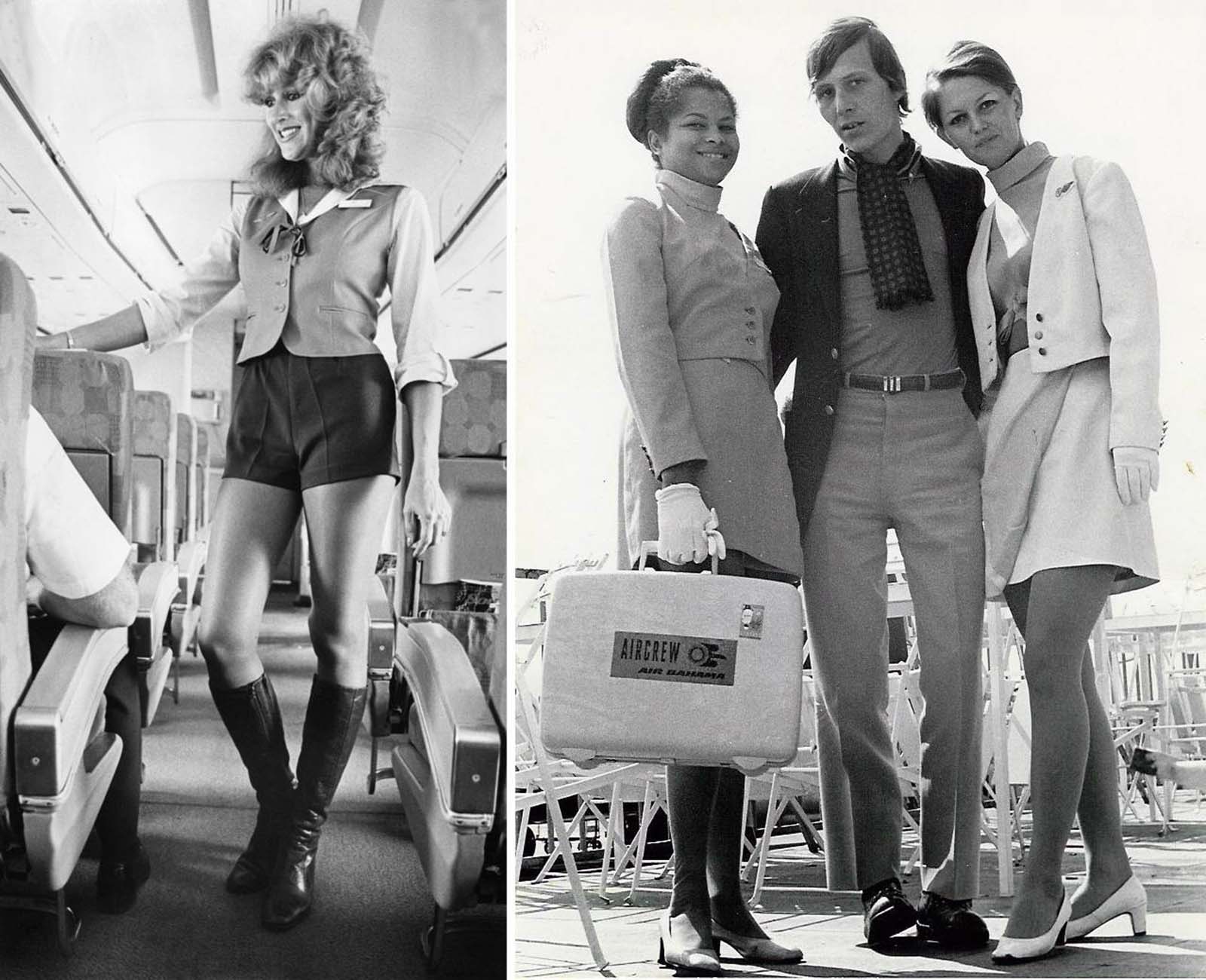

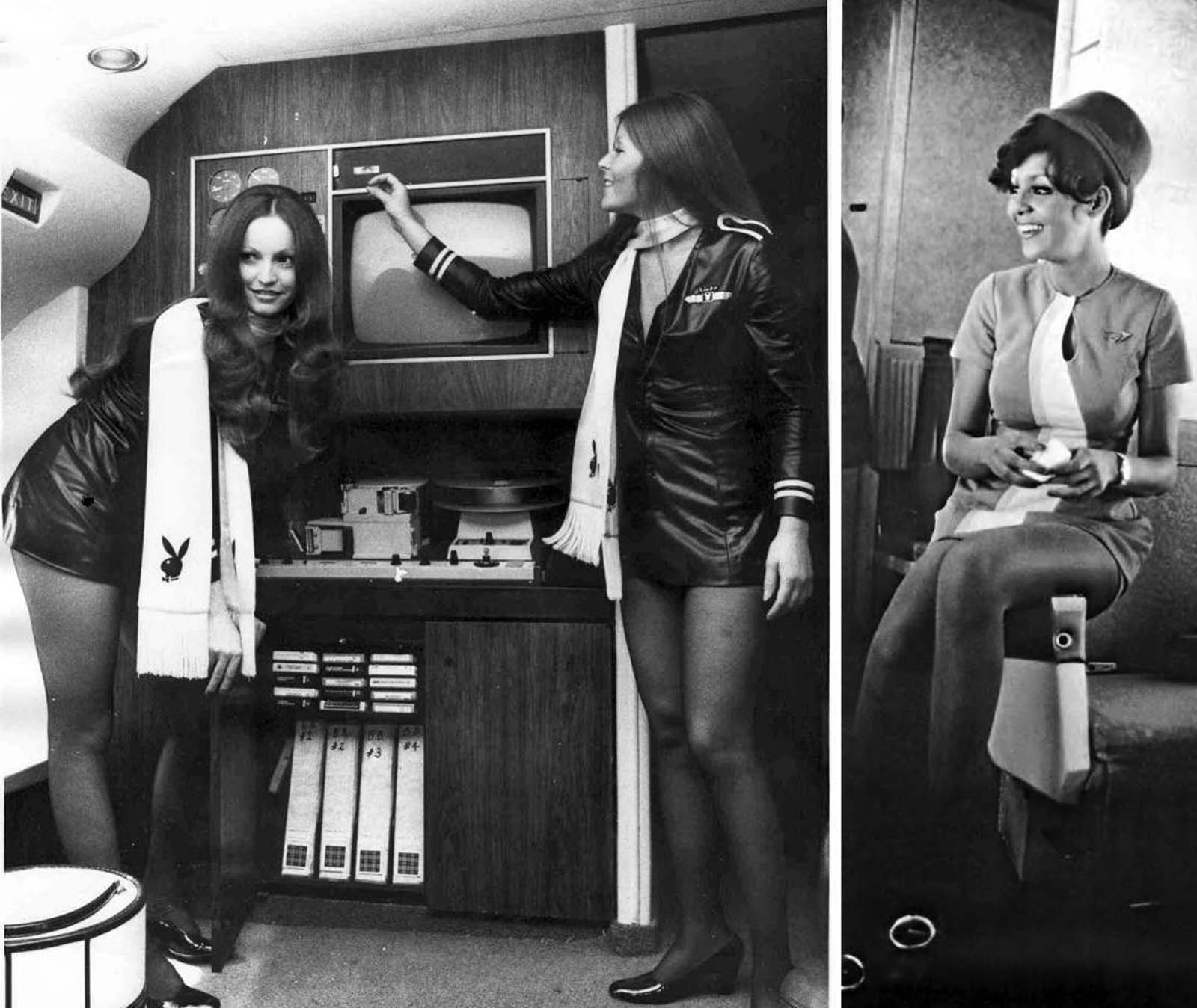

Agents de bord de Pacific Southwest Airlines, vers les années 1970.

L’Amérique de l’après-Seconde Guerre mondiale a radicalement changé : des millions d’Américains ont commencé à voyager en avion et la profession d’hôtesse de l’air s’est encore développée.

Désormais, les jeunes travailleuses n’avaient plus besoin de changer de bassine ni de se faire dicter ; ils pourraient parcourir le monde, rencontrer des personnes importantes et mener des vies passionnantes. Le poste d'hôtesse de l'air était bien payé, prestigieux et aventureux – et il est rapidement devenu l'emploi le plus convoité des femmes au pays.

Des dizaines de jeunes femmes qualifiées ont postulé pour chaque poste afin que les compagnies aériennes aient leur photo et ne puissent embaucher que la crème de la crème. Afin de remporter un poste d'hôtesse de l'air, une candidate devait être jeune, belle, célibataire, soignée, mince, charmante, intelligente, bien éduquée, blanche, hétérosexuelle et passionnée.

En d’autres termes, l’hôtesse de l’air d’après-guerre incarnait la femme parfaite de l’Amérique traditionnelle. Elle est devenue un modèle pour les filles américaines et une ambassadrice de la féminité et de l’American way à l’étranger.

Un groupe de jeunes femmes françaises et allemandes discutant de posture lors d'une session de l'école d'hôtesse de l'air de Trans World Airlines à Kansas City, Missouri, 1961.

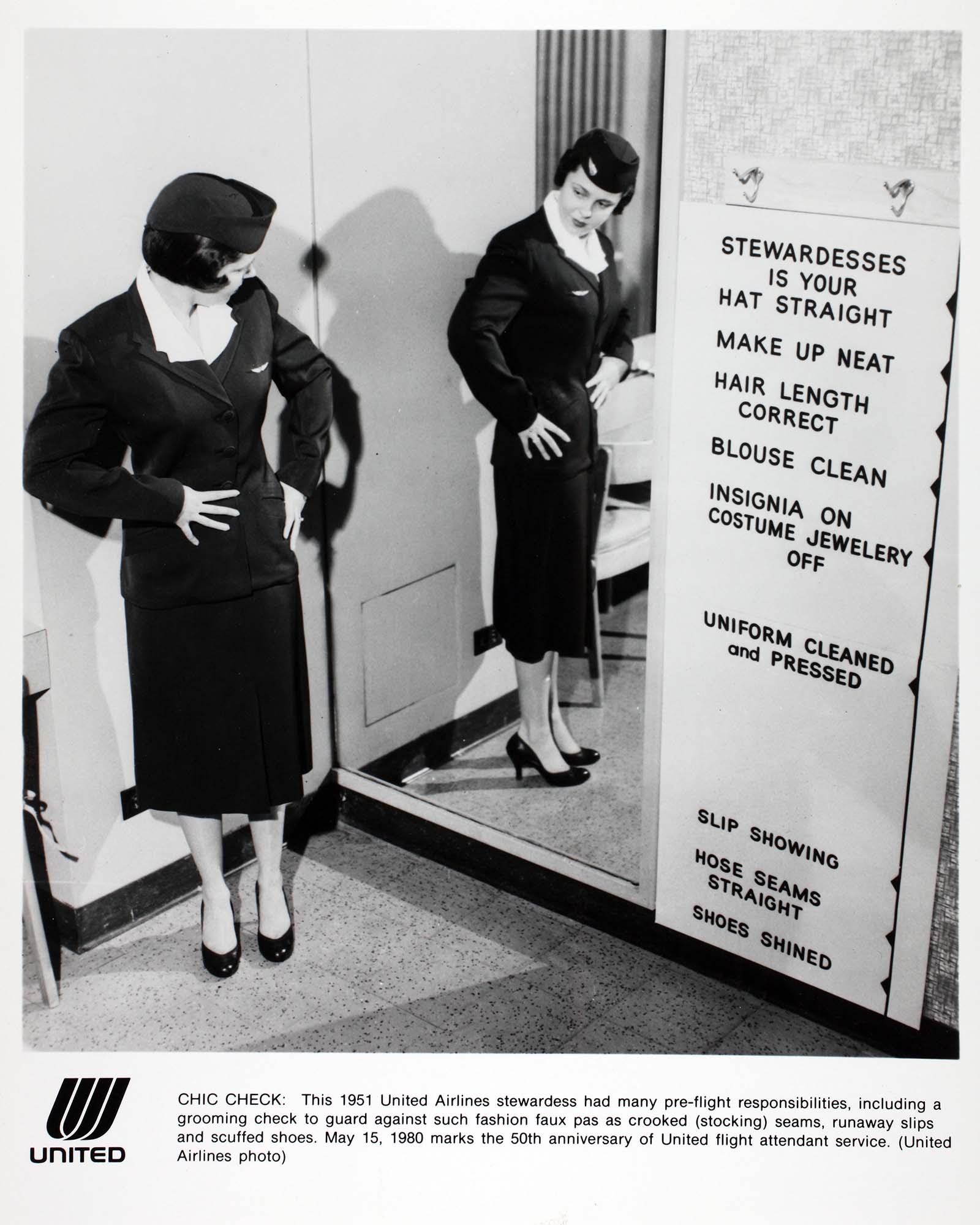

L’apparence était considérée comme l’un des facteurs les plus importants pour devenir hôtesse de l’air. À cette époque, les compagnies aériennes pensaient que l’exploitation de la sexualité féminine augmenterait leurs profits ; ainsi, les uniformes des hôtesses de l'air féminines étaient souvent ajustés, avec des gants blancs et des talons hauts.

Aux États-Unis, ils devaient être célibataires et étaient licenciés s’ils décidaient de se marier. Une hôtesse de l'air ne pouvait pas être enceinte. Une hôtesse de l’air ne pouvait pas dépasser la trentaine.

Parce que personne n'a essayé de cacher le fait que les agents de bord étaient là pour faire plaisir aux yeux, de grands créateurs se sont amusés à les habiller et à inventer de nouveaux gadgets sexy pour promouvoir le voyage en avion.

En 1968, Jean Louis a offert aux hôtesses de l'air d'United Airlines une robe trapèze simple et moderne avec une large rayure sur le devant et autour du col, et l'a associée à une grande casquette de type kefi.

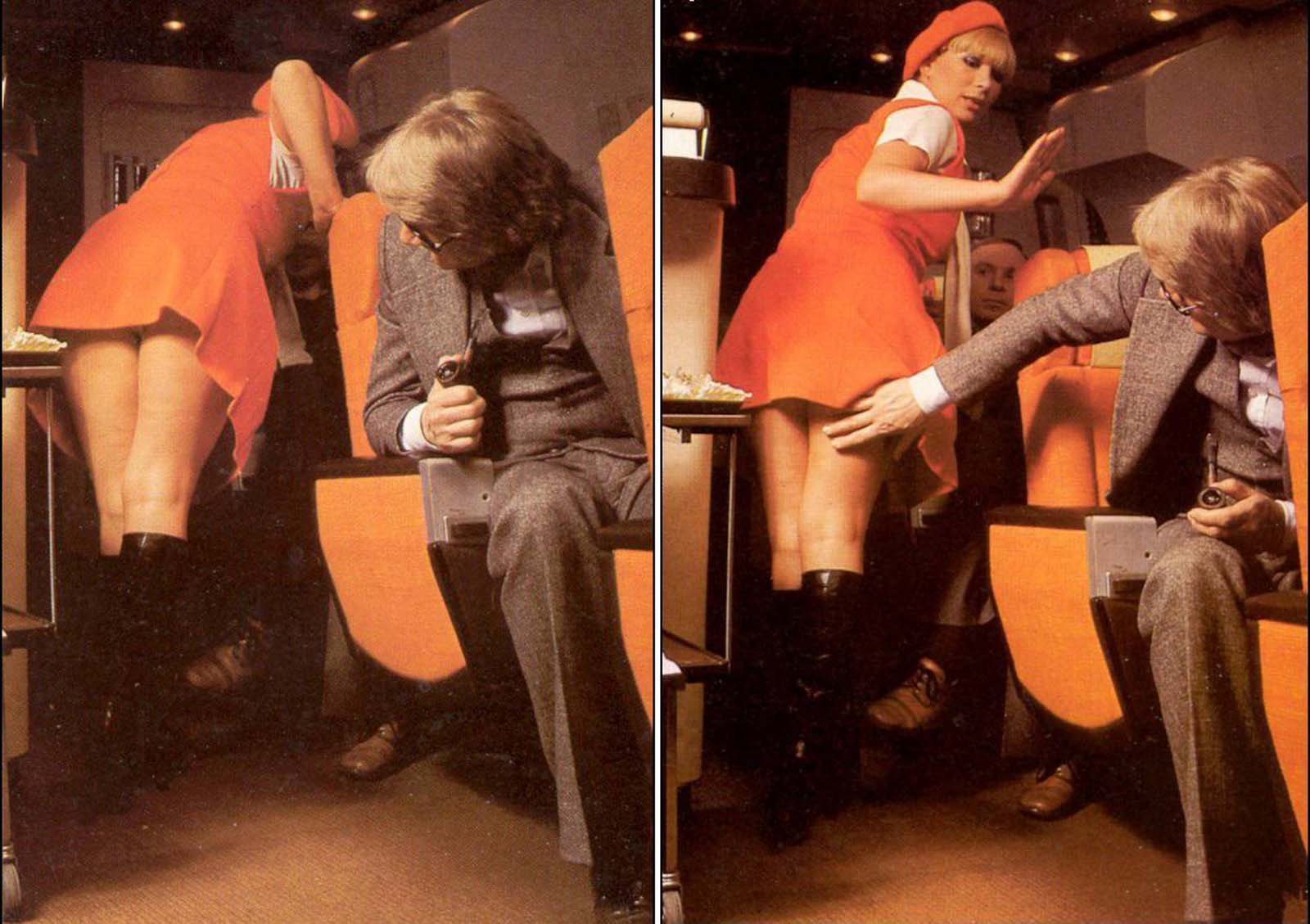

L’image de l’hôtesse de l’air a atteint son paroxysme de sexualisation, devenant un fantasme culturel collectif que les compagnies aériennes promeuvent sans vergogne à travers leur publicité.

Hôtesses de l'air en formation au collège American Airlines pour les nouveaux agents de bord au Texas, 1958.

Le côté sombre de ce trope était que les femmes qui obtenaient ce poste prestigieux étaient souvent soumises au harcèlement sexuel de la part de passagers ivres, qui pouvaient pincer, tapoter et proposer des hôtesses de l'air pendant qu'elles travaillaient, selon Femininity in Flight: A History of Flight de Kathleen Barry. Préposés.

Malgré leur double rôle de servantes maternelles et d’objets de fantasmes sexuels, les hôtesses de l’air se battaient pour des changements au sein de l’industrie du transport aérien. Les premiers plaignants de la Commission américaine pour l'égalité des chances en matière d'emploi étaient des hôtesses de l'air qui se plaignaient de discrimination fondée sur l'âge, les exigences de poids et l'interdiction du mariage.

À l’origine, les femmes hôtesses de l’air étaient licenciées si elles atteignaient 32 ou 35 ans selon la compagnie aérienne, étaient licenciées si elles dépassaient les réglementations en matière de poids, et devaient être célibataires lors de leur embauche et licenciées si elles se mariaient.

En 1968, l'EEOC a déclaré que les restrictions d'âge pour l'emploi des agents de bord constituaient une discrimination sexuelle illégale en vertu du titre VII de la loi sur les droits civils de 1964.

La restriction interdisant l'embauche de femmes uniquement a été levée dans toutes les compagnies aériennes en 1971. La règle interdisant le mariage a été supprimée dans l'ensemble du secteur aérien américain dans les années 1980. La dernière discrimination catégorique aussi large, les restrictions de poids, a été assouplie dans les années 1990 par le biais de litiges et de négociations.

Employé de Pacific Southwest Airlines en mini-jupes et bottes go-go.

Un trio d'agents de bord de Norwegian Airlines System (SAS) en visite à New York en 1958.

Responsabilités d'hôtesse de l'air avant le vol pour United Airlines, 1951.

Cheryl Fioravante, hôtesse de l'air de National Airlines, sujet de la campagne publicitaire « Fly Me » de 1971, à Miami. L'Association nationale des femmes (NOW) a tenté d'arrêter la campagne, la qualifiant de vulgaire.

Portrait d'une hôtesse de l'air d'American Airlines posant en uniforme dans un avion en 1967, dans le cadre d'une campagne publicitaire pour la compagnie aérienne.

Agents de bord de PSA, vers les années 1970.

Agents de bord de PSA, vers les années 1970.

Agents de bord de PSA, vers les années 1970.

Une hôtesse de l'air s'adressant aux hommes à bord d'un vol en 1958.

Agent de bord aidant les passagers à sortir d'un avion en 1958.

Hôtesses d'American Airlines d'une campagne publicitaire de 1967.

Publicité de Pacific Southwest Airlines, années 1970.

Hôtesse de l'air d'United Airlines avec des manteaux, vers les années 1940.

Les hôtesses de l'air travaillant pour Southwest Airlines of Texas portaient des pantalons chauds et des bottes en cuir en 1972. La devise de la compagnie aérienne était « le sexe vend des sièges » et les boissons servies à bord des vols portaient des noms évocateurs comme « Passion Punch » et « Love Potion ».

Agents de bord de PSA, vers les années 1970.

Agents de bord de PSA, vers les années 1970.

La diversité raciale dans l'industrie a commencé au milieu du siècle. Ruth Carol Taylor est devenue la première hôtesse de l'air noire en 1958, après avoir déposé une plainte contre Trans World Airline (TWA) pour discrimination raciale. La compagnie aérienne régionale Mohawk Airlines l'a finalement embauchée.

À partir de la fin des années 1960, les hôtesses de l’air sont devenues des leaders du mouvement féministe naissant.

Photos de certains des différents uniformes portés par les hôtesses de l'air de la National Airways Corporation (NAC) entre 1959 et 1975. La NAC a ensuite fusionné avec Air New Zealand.

À l’époque, les « hôtesses d’air » commençaient à travailler à 18 ou 20 ans avant d’aller à l’université ou de se marier.

Le marketing des compagnies aériennes se concentrait autrefois sur une clientèle majoritairement masculine et présentait les hôtesses de l'air comme un divertissement pour les passagers.

Chaque jour, nous portons du orange : une ancienne hôtesse de l'air de PSA a déclaré qu'ils devaient porter du rouge à lèvres Hula Orange et qu'ils devaient se soumettre à des inspections garantissant qu'ils se rasaient les jambes.

Les annonces d'emploi d'hôtesse de l'air au cours de cette période appelaient « des filles qui sourient et qui le pensent ».

Les hôtesses de l'air devaient effectuer des pesées et pouvaient être licenciées si elles dépassaient de deux livres les attentes de la compagnie aérienne.

Elles seraient également licenciées sur-le-champ si elles se mariaient ou étaient enceintes et étaient contraintes de prendre leur retraite avant 32 ans.

Considérer les hôtesses de l'air comme des symboles sexuels a commencé dans les années 1930, mais de nombreuses femmes étaient encore désespérées de remplir ce rôle car cela leur donnait la chance de voyager.

Hôtesses de l'air alignées devant un avion.

De nombreuses hôtesses de l'air se souviennent que se faire attraper par des passagers masculins faisait partie de leur travail.

De longues jambes étaient indispensables : pour devenir hôtesse de l'air, il fallait être une femme jeune, jolie, mince et célibataire.

Ce n'est que dans les années 1970 que les compagnies aériennes ont commencé à modifier leur traitement envers les hôtesses de l'air, ce qui se reflète dans la tenue vestimentaire plus professionnelle qu'elles portent aujourd'hui.

(Crédit photo : Archives SDASM / The Life Picture Collection / Archives du San Diego Air & Space Museum / The Jet Sex : les hôtesses de l'air et la création d'une icône américaine par Victoria Vantoch / La féminité en vol : une histoire des agents de bord par Kathleen Barry) .